慕尼黑地鐵概況

慕尼黑是德國主要的經濟、文化、科技和交通中心城市之一,總面積達310平方千米,總人口約為130萬人,有著"百萬人的村落"的美稱。

1964年,慕尼黑政府決定興建一個地下軌道網絡,該工程于1965年正式開工。從上個世紀70年代初開始,慕尼黑地鐵(UBahn)就在不斷地進行擴建。

1970年代的慕尼黑地鐵建設

至2012年底,已經形成了一個擁有7條軌道線路、100個車站,總營業里程達103.1km的軌道交通網絡。從地鐵之間的換乘來看,在100個車站中,有26個二線換乘站,3個三線換乘站,2個四線換乘站以及1個五線換乘站。2009年,慕尼黑地鐵線路的總客流量達到3.51億人次。此外,慕尼黑還有10條城鐵線(SBahn),總長為442km,共設148個車站以及13條有軌電車線(TramBahn),總長79km,共設164個車站。

慕尼黑的地鐵系統由慕尼黑公共交通公司營運。系統隸屬慕尼黑交通協會,并與慕尼黑城鐵構成市內的公共交通骨干。

慕尼黑軌道交通的密度很高,其最顯著的特點就是地鐵的站間距特別小,間隔800-1000m就有一站。

設計特點

慕尼黑城市中心區的地鐵線網較為密集,線路呈現放射狀結構。慕尼黑地鐵現設計有7條線,即U1-U7,除U5、U6部分線路在地上外,其余線路均在地下。

慕尼黑地鐵線路最大的特點是共軌設計。共軌設計能夠緩解客流壓力,減少列車間隔時間,方便乘客進行換乘。慕尼黑地鐵的不同線路之間均有共軌區段,其中U7完全使用既有的U1、U2、U5軌道。

慕尼黑地鐵在建筑風格、室內設計以及燈光設計上都獨具一格,增添了許多有趣的元素和一些藝術作品,使其更具有樂趣性和藝術性。

慕尼黑大部分的地鐵站都是無屏蔽門的,部分地鐵站是無柱洞穴的設計,并且留有導人天然光的光井,此外還擁有墻面桿狀反射涂層以導人天然光到站臺區域,給乘客寬敞明亮的感受。

在一些地鐵站點,同向的不同線路列車可以實現無縫換乘。如分子廣場站(Scheidplatz),U2和U3兩條線路的列車在相鄰的軌道上平行停放,根據時刻表的合理安排,乘客可利用上下車時間,進行無縫換乘。

分子廣場站的無縫換乘示意

慕尼黑地鐵線路大致呈以市中心向外發散的射線,而公交車則用以彌補射線之間的空隙,共同形成蜘蛛網的形狀。許多地鐵站點都有大量公交路線與之接駁。在一些重要的站點,如瑪利亞廣場(Marienplatz),公交車的時刻表通過配合地鐵時刻表,方便乘客換乘。

由于共軌設計以及放射狀的線路結構,慕尼黑地鐵有較多的換乘站。比較典型的換乘樞紐有以下兩種。

1)地鐵換乘樞紐站。比較典型的是奧林匹亞購物中心車站(0lympia Einkaufszentrum)。該站是一個擁有3層空間的換乘樞紐,其銜接了地鐵U1和U3,共擁有8個出口,地下1層是公共服務區;地下2層是地鐵U1的站臺,為側式站臺;地下3層則是U3的站臺,為島式站臺。U1與U3的站臺之間都有電梯或直接將其連接,從而方便乘客的換乘。

2)綜合換乘樞紐。比較典型的是瑪利亞廣場站(Marienplatz),該站是連接地鐵(Ubahn),城鐵(Sbahn)的綜合換乘樞紐,其銜接8條城鐵線路,4條地鐵線路。該站分為4層,地下1層為地鐵服務中心,地下2層是慕尼黑中央車站方向的城鐵線路,地下3層是慕尼黑東車站方向的城鐵線路,地下4層則是地鐵線路。相互層之間都有自動扶梯,而且有從地下1層直接到地下4層的自動扶梯,換乘十分便利。

運營特征

慕尼黑的地鐵平均每3-5min一趟,每趟車的到站時間與運營時刻表上標注的時間都十分一致,許多乘客會按照固定的時間趕往地鐵站。近5年內建造的地鐵站都有地鐵到達時間的電子預告牌。

慕尼黑地鐵目前使用的列車數量約為550輛,主要有三種系列,第一種是1972年開始運行的列車,如今大約占線路上運行列車的50%;第二種是1982-1987年之間制造的,大約占25%;第三種系列是2000年之后建造的,大約為25%。這三種系列均為A型車,通常采用6-8節編組,其中第三種系列列車是由西門子公司和龐巴迪公司交通系統部共同研發制造的,其載客量大,總定員(坐席與站席)913人,列車設計新穎,而且編組靈活可變。

白天,大部分線路上行駛的是三單元編組的第一、第二系列列車或一單元編組的第三系列列車;早晨和凌晨,部分線路上行駛的是一單元編組的第一、第二系列的短編組列車。

所有列車的最大速度均為80km/h,都裝備LZB(連續式列車運行自動控制)裝置,以實現規定的自動運行,并且能夠使得短編組列車運行的最短間隔距離為80m。

運營組織模式

共軌運營是為了應對線路中間部分客流大,而線路兩邊臨近終點站的客流少的一種運營組織模式。如圖所示,B、C站客流量較大,而終點站D的客流量較小,所以采用共軌運營模式,以緩解中間客流大的壓力,典型的有U4、U5;U3、U6等。共軌運營使得列車間隔變小,可有效緩解客流壓力。

共軌運營示意

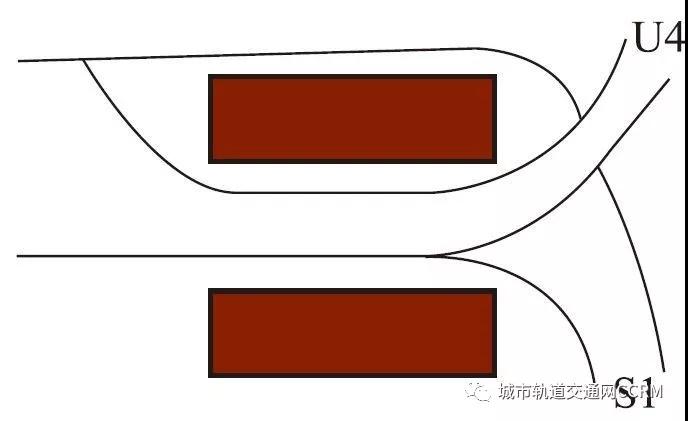

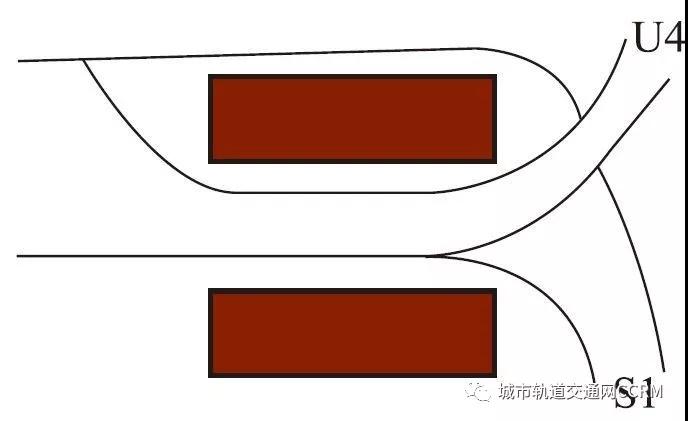

共軌運營在站臺設計、線路設計以及換乘站設計上,都有一定的要求。以U4線路上的馬克斯韋伯站(Max Weber Platz)為例,其銜接U4和S1的島側式站臺的設計和注重功能設置的配線形式,對于共軌運營起到很大的作用。

克斯韋伯站的配線設計

跨線運營是一種特殊的運營組織模式,其目的是為了緩解高峰時段的客流壓力。目前,跨線運營的線路有U2、U7,其中U7完全使用U1、U2、U5的軌道。當乘客在U1的某站上車,不用換乘就可以在U2的某站下車,極大地節約了時間。

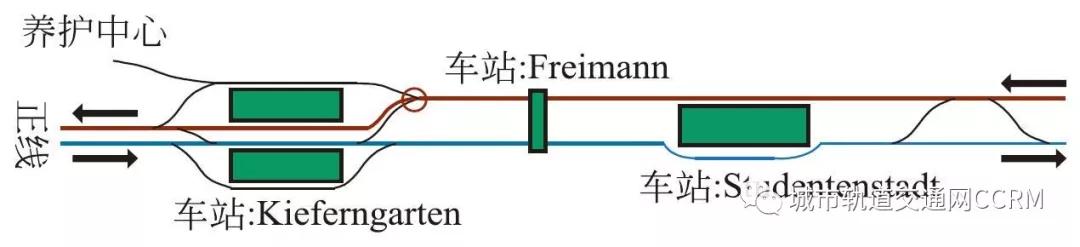

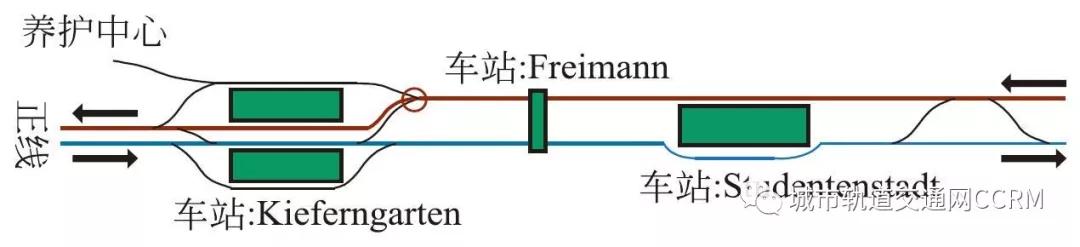

有效的應急處置。慕尼黑地鐵的大部分列車都是1980年左右投入運營的,車體比較老舊,所以事故時有發生。但慕尼黑運輸公司對地鐵故障的調度卻十分熟練,其原因在于其地鐵線路的設計。慕尼黑地鐵在每2-3站間都會設置避難線,同時還在上下行線之間設立道岔,這樣的設計使得地鐵晚點控制在5min之內。以U6線路某段為例,如下圖所示,上下行線之間的道岔(圖中紅圈處),能夠使得故障列車駛入避難線,而不會影響列車晚點。